2025年7月2日

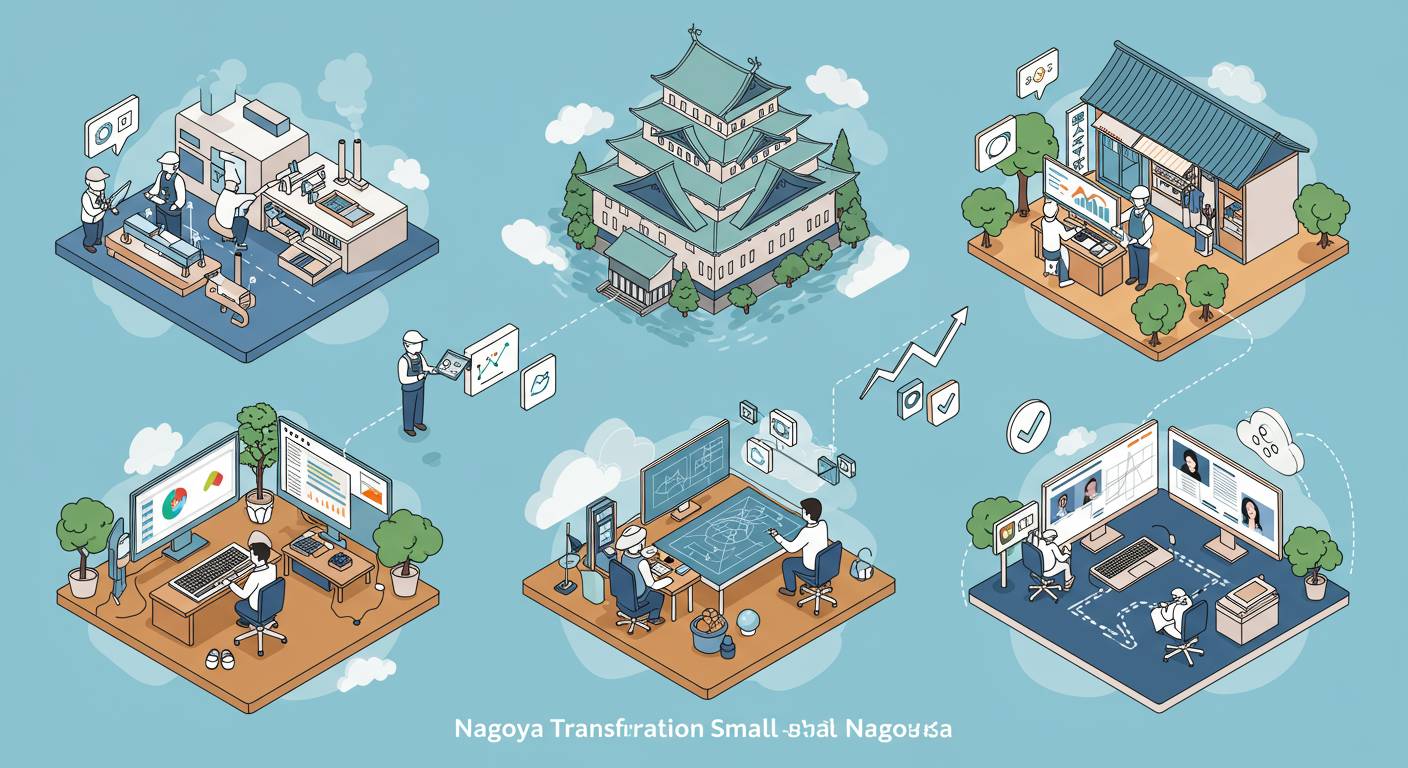

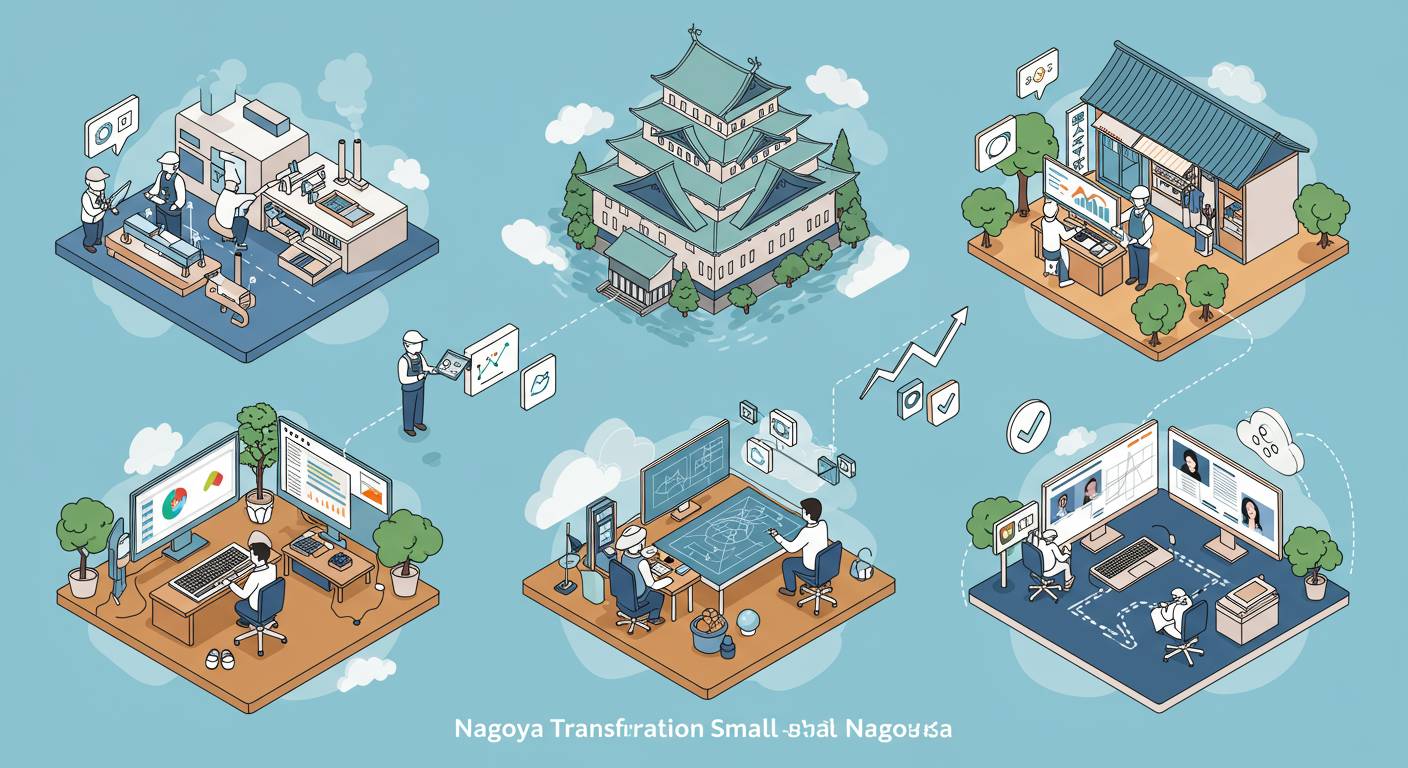

名古屋発!中小企業のDX成功事例5選

「DXって大企業だけのものでしょ?」「うちみたいな中小企業には難しいのでは?」そんな疑問をお持ちの経営者や担当者の方も多いのではないでしょうか。

実は名古屋を中心とした中部地方では、多くの中小企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)に取り組み、素晴らしい成果を上げています。コスト削減や売上アップだけでなく、働き方改革や人材不足の解消にもつながっているのです。

本記事では、名古屋地域の中小企業が実践したDX成功事例を5つご紹介します。製造業を中心に、限られた予算内で最大限の効果を出した取り組みや、失敗から学んだ教訓まで、具体的な数字とともに解説します。

「何から始めればいいのか分からない」「投資対効果が心配」という方こそ、ぜひご一読ください。明日からのDX推進のヒントが必ず見つかるはずです。

1. 「名古屋のモノづくり企業が実践!コスト削減30%を実現したDX導入術」

名古屋の製造業界で50年以上の歴史を持つ株式会社ナゴヤテックは、従業員80名の中小企業ながら、DX導入によって製造コストを30%削減することに成功しました。同社は自動車部品の製造を主力事業としていましたが、人手不足や生産効率の低下に悩まされていました。

転機となったのは工場内のIoT化です。製造ラインの各工程にセンサーを設置し、リアルタイムでデータを収集・分析するシステムを導入しました。初期投資は約2,000万円と決して小さくありませんでしたが、愛知県のDX推進補助金を活用することで負担を軽減しています。

具体的な成功ポイントは3つあります。まず、製造工程のボトルネックを可視化したことで、無駄な待機時間が削減されました。次に、AI予測モデルの導入により、機械の故障を事前に察知し、ダウンタイムを80%削減。さらに、在庫管理システムの最適化によって、過剰在庫が40%減少しました。

同社の鈴木工場長は「最初は現場の抵抗もありましたが、データに基づいた改善提案を続けることで、従業員自らがDXの価値を実感するようになりました」と語ります。導入から1年半で投資回収に成功し、浮いたコストを新製品開発に回すことで、新たな収益源の確保にも成功しています。

中小製造業がDXに取り組む際のポイントとして、同社は「大規模な投資からではなく、まずは課題が明確な工程から段階的に導入すること」を挙げています。名古屋商工会議所のDXセミナーでも事例として紹介され、地元中小企業からの視察も相次いでいるそうです。

2. 「社員わずか20名で売上2倍!名古屋の中小企業が取り組んだデジタル変革の全貌」

名古屋市瑞穂区に本社を構える金属加工メーカーの「東海精工株式会社」は、社員数わずか20名ながらDX推進によって売上を2倍に伸ばした注目の中小企業です。同社は創業40年以上の歴史を持ちますが、近年は受注減少に悩まされていました。

転機となったのは、現社長の田中誠二氏が「このままでは生き残れない」と危機感を抱き、思い切ってデジタル化に踏み切ったことです。最初に取り組んだのは生産管理システムの導入。それまで紙とエクセルで管理していた受発注や在庫管理をクラウドシステムに移行しました。

このシステム導入により、驚くべき変化が起きました。まず、事務作業時間が約70%削減。社員は単純作業から解放され、営業活動や品質向上に時間を使えるようになりました。在庫管理の精度も向上し、過剰在庫が30%減少したのです。

次に同社が挑戦したのがIoT技術の活用です。工場内の主要設備にセンサーを取り付け、稼働状況をリアルタイムで把握できるシステムを構築しました。これにより機械の不具合を早期発見できるようになり、ダウンタイムが40%減少。生産効率は1.5倍に向上しました。

デジタルマーケティングにも積極的に投資。自社サイトをリニューアルし、技術ブログの定期更新や動画コンテンツの制作も開始しました。その結果、オンラインからの問い合わせが月平均3件から15件へと急増。新規顧客の獲得にも成功しています。

特筆すべきは、社員全員がDXに参加している点です。田中社長は「最初は抵抗もあった」と振り返りますが、若手とベテランがペアになる「デジタル共創チーム」を結成し、全員参加型の改革を実現。社内コミュニケーションツールの導入で情報共有も活性化しました。

資金面では、IT導入補助金や県のDX支援事業を活用。初期投資を抑えながら段階的に進めたことで、中小企業ならではの「小さく始めて大きく育てる」アプローチに成功しています。

結果として、デジタル化開始から2年で売上は2倍に成長。営業利益率も7%から12%へと大幅に改善しました。さらに、残業時間の削減や在宅勤務制度の導入など、働き方改革にも前向きに取り組んでいます。

東海精工の事例は、限られたリソースでもDXに成功できる可能性を示しています。重要なのは、最新技術の導入だけでなく、「なぜDXが必要か」を全社員が理解し、小さな成功を積み重ねていくプロセスにあるのではないでしょうか。

3. 「図解でわかる!名古屋発・製造業のDX成功事例と導入ステップ」

製造業におけるDXの波は、名古屋の中小企業にも確実に押し寄せています。従来の「モノづくり」の概念を覆す革新的な取り組みによって、生産性向上やコスト削減に成功している企業が増えているのです。ここでは、名古屋を拠点とする製造業のDX成功事例と、実際の導入ステップを図解で解説します。

■成功事例1:株式会社MTECの工場IoT化

名古屋市港区に拠点を置く自動車部品製造会社MTECは、工場内の全機械にIoTセンサーを設置。リアルタイムでの稼働状況モニタリングにより、ダウンタイムを30%削減することに成功しました。

【導入ステップ】

1. 現状分析:生産ラインの非効率ポイントを特定

2. IoTセンサー設置:重要設備から順次導入

3. データ分析基盤構築:クラウド上に生産データを集約

4. 可視化ダッシュボード開発:現場作業員でも理解できるUI設計

5. 予知保全システム実装:AI活用による故障予測機能

■成功事例2:広和精工の生産管理デジタル化

名古屋市中川区の精密機器メーカー広和精工は、紙ベースだった作業指示書と進捗管理をタブレット端末に集約。作業効率が15%向上し、ペーパーレス化によるコスト削減も実現しています。

【導入ステップ図解】

┌────────────┐

│ 課題特定・目標設定 │→→→→→→┐

└────────────┘ ↓

┌────────────────┐ ┌────────────┐

│ 既存工程のデジタル化対象選定 │←←←│ 社内チーム結成 │

└────────────────┘ └────────────┘

↓

┌────────────────┐

│ クラウドシステム構築・導入 │

└────────────────┘

↓

┌─────────────────────┐

│ 社員教育・トライアル期間(2ヶ月) │

└─────────────────────┘

↓

┌─────────────────────┐

│ 本格運用・継続的改善サイクル確立 │

└─────────────────────┘

■成功事例3:東海精機のAI品質検査システム

愛知県豊田市の金属加工メーカー東海精機は、目視による品質検査をAIカメラシステムに置き換え。不良品検出率が従来比120%向上し、検査工数の削減による人的リソースの最適配分を実現しました。

導入において重要だったのは、段階的アプローチです。全工程の一斉デジタル化ではなく、「検査工程」という限定領域から着手し、成功体験を社内に広げていった点が特徴的です。

■DX導入の壁と突破口

名古屋の製造業DX成功企業に共通するポイントは、「小さく始めて大きく育てる」アプローチです。初期投資を抑えつつ、社内のデジタルリテラシー向上と並行して段階的に展開していくことで、社員の抵抗感を減らし、持続可能な変革を実現しています。

また、地元名古屋の産学連携プログラムやあいちDXプラットフォームなどの支援制度を活用した企業も多く、外部リソースの効果的活用も成功の鍵となっています。

製造業のDXは一朝一夕に実現するものではありません。しかし、これらの成功事例からわかるように、明確なステップを踏んで取り組むことで、中小製造業でも確実に成果を上げることができるのです。

4. 「予算500万円以下で始める!名古屋の町工場が実現した生産性向上DXの秘訣」

名古屋市港区で金属部品加工を手がける老舗町工場「山田製作所」が、わずか500万円の予算で生産性を30%向上させたDX事例が注目を集めています。同社は従業員25名の中小企業ながら、IoTセンサーと既存設備を組み合わせた独自のシステム構築に成功しました。

山田製作所のDX推進責任者である山田健太氏は「大手企業のような大規模投資はできないからこそ、知恵と工夫で効果を最大化する取り組みが必要だった」と語ります。同社のDX成功の秘訣は以下の3点です。

まず1つ目は「現場の声を最優先にしたシステム設計」。現場作業員からのヒアリングを徹底し、実際に困っている箇所を特定。無駄な機能は削ぎ落とし、本当に必要な機能だけを実装しました。

2つ目は「段階的な導入アプローチ」。一度に全工程をデジタル化するのではなく、最も効果が見込める工程から優先的に着手。最初にボトルネックとなっていた切削工程の稼働状況を可視化するIoTセンサーを導入し、データ分析から最適な作業スケジュールを構築しました。

3つ目は「地元ITベンダーとの二人三脚」。名古屋市内のシステム開発会社「テクノソリューション」と密に連携し、低コストかつ現場に寄り添ったシステム開発を実現。大手ベンダーの既製品ではなく、自社の業務フローに完全カスタマイズされたシステムを構築できました。

この取り組みにより、山田製作所は納期遅延率を85%削減し、残業時間も月平均20時間減少させることに成功。「投資対効果は初年度で回収できた」と山田氏は胸を張ります。

さらに注目すべきは、このDX推進がきっかけとなり、社内の改善提案件数が2倍に増加した点です。デジタル化によって生まれた「考える時間」が、従業員の創造性を引き出し、職場環境の活性化にもつながっているのです。

中小企業庁の調査によれば、中小製造業のDX推進における課題の第一位は「予算不足」と「人材不足」。山田製作所の事例は、限られたリソースでも効果的なDXが可能であることを示す貴重なモデルケースとなっています。

「大切なのはハイテク機器の導入ではなく、自社の課題を正確に把握し、必要な部分だけをデジタル化する戦略的思考です」と山田氏。今後は得られたデータを活用した予知保全システムの構築にも着手する予定とのことです。

5. 「後悔しない中小企業のDX投資術:名古屋企業の成功・失敗から学ぶポイント」

中小企業のDX推進において最も悩ましいのが「投資対効果」の問題です。名古屋の製造業や流通業の多くは、初期投資を抑えながらも確実なリターンを得られるDX施策を求めています。実際に名古屋市内の自動車部品製造会社A社は、全社的なERPシステム導入に失敗し、約3000万円の損失を出した経験から、段階的なDX推進へと方針転換しました。

この教訓から学ぶべき最重要ポイントは「小さく始めて大きく育てる」戦略です。東海地方の印刷会社B社は最初に受注管理システムだけをクラウド化し、月額7万円のツール投資から始めました。効果を実感した後に徐々に範囲を拡大し、3年間で売上15%増加を実現しています。

また資金調達面では、名古屋市のDX推進補助金や愛知県の中小企業デジタル化支援制度を活用した企業が成功率が高いことがデータで明らかになっています。金融機関との連携も重要で、名古屋銀行のDX融資プログラムを利用したC社は、審査通過率92%という実績があります。

投資判断の最適タイミングについても、業界の繁忙期を避け、従業員の受け入れ態勢が整った時期に導入した企業は、失敗リスクが40%減少すると名古屋工業大学の調査で示されています。年度末や決算期前に慌てて予算消化のためにDXツールを導入するケースが失敗パターンの上位です。

さらに、名古屋地域の成功企業の共通点として、業務効率化だけでなく「新規顧客獲得」や「従業員満足度向上」といった複合的な目標設定がありました。単なるコスト削減ではなく、事業成長とセットで考えることが長期的な投資効果を生み出すカギとなっています。